La classification générale des lombrics peuplant le sol

Le lombric terrestre est un invertébré annélide appartenant à l'ordre des Haplotaxida qui regroupe l'ensemble des vers de terre, et au sous-ordre des Lumbricina.

Annélide signifie que son corps est constitué d’anneaux. Le premier segment (prostomium) est en pointe pour lui permettre de percer la terre. Le deuxième segment (peristomium) inclut la bouche ventrale et le dernier segment (pygidium) contient l’anus.

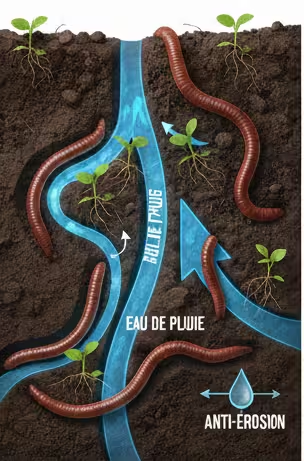

Ces trois segments sont nus, alors que les anneaux intermédiaires sont munis de courtes soies qui peuvent être ventrales ou sur tout le pourtour. Pour se déplacer, le lombric rampe sur le sol, en contractant les puissants muscles de ses anneaux. Ses soies lui permettent d’avoir une prise sur les aspérités du terrain. Il ne faut pas confondre le rampement du lombric, avec la reptation qui correspond à l’ondulation du corps de certains vertébrés, comme les serpents.

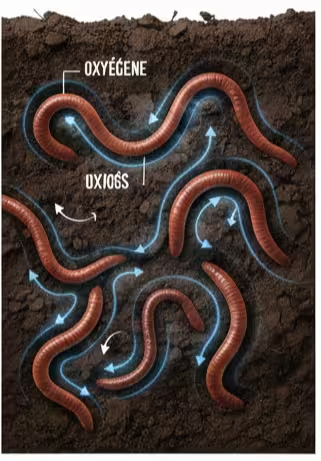

Le lombric respire par la peau, car il n’a pas de poumons. Son corps doit toujours rester humide pour pouvoir respirer et éviter la déshydratation. Il n’a pas non plus d’yeux et d’oreilles.

L’ensemble des vers de terre comprend plus de 5000 espèces, dont une quarantaine a été identifiée en France. Lumbricus terrestris, Lumbricus rubellus, Eisenia foetida ou Eisenia Andrei sont quelques-unes des espèces les plus courantes. Les deux dernier lombrics - Eisenia foetida et Eisenia Andrei – sont les espèces qui vont nous intéresser plus particulièrement pour les lombricomposteurs.

Les lombrics sont hermaphrodites, donc à la fois mâle et femelle. Après l’accouplement, ils pondent des œufs enveloppés dans un cocon de mucus qui peut contenir plusieurs petits. Selon les espèces, le lombric se développe plus ou moins lentement. Leur espérance de vie varie entre deux et huit ans.

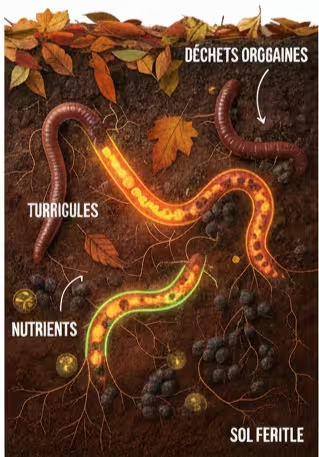

On estime à 80 % la proportion de biomasse représentée par l’ensemble des lombrics de la planète, ce qui donne une idée de l’importance de ce petit animal pour la sauvegarde de l’environnement.