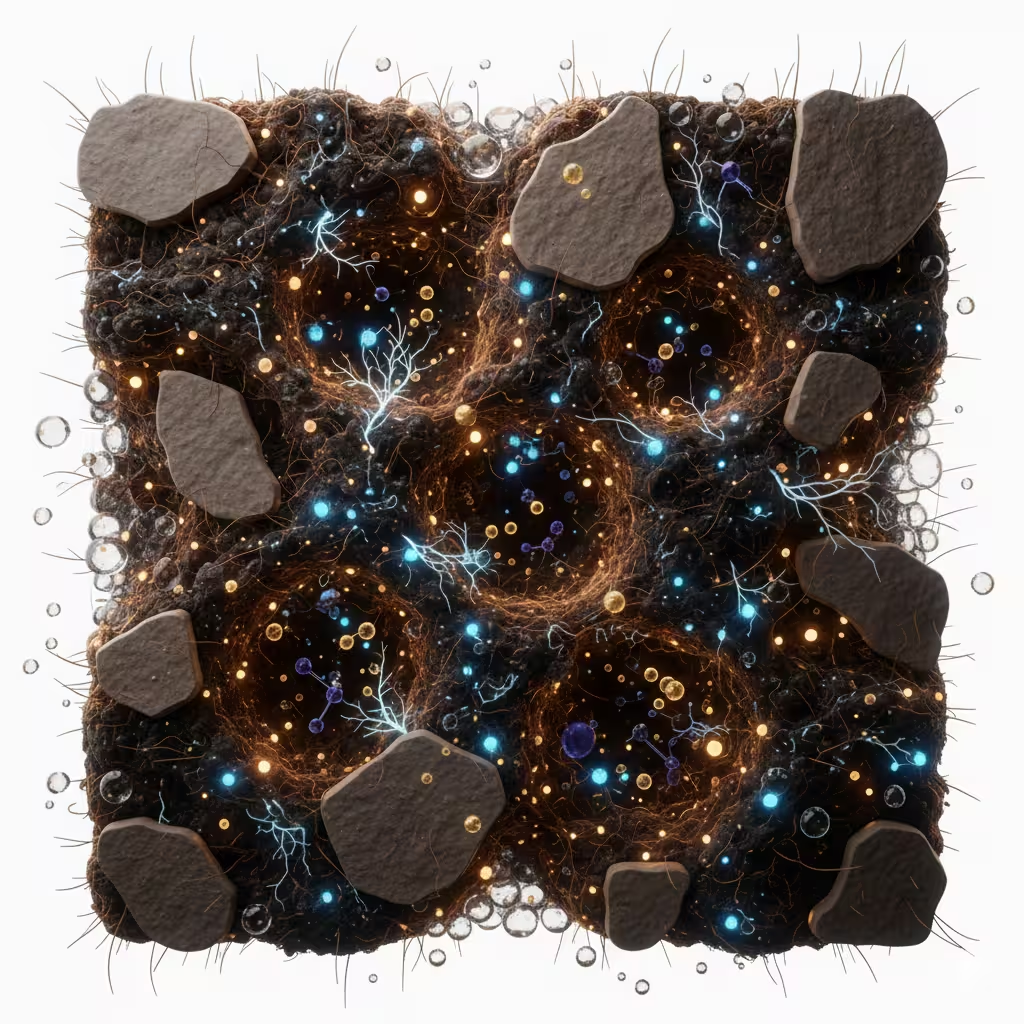

La couche arable (10 à 60 cm sous la surface)

La couche arable représente 10 à 60 cm de la surface du sol. Cette partie - la plus aérée - concentre l’essentiel de la vie, dont les aérobies, ces organismes vivants qui ont besoin d’oxygène pour vivre.

La couche arable sert aux racines des plantes et doit être riche en eau et en humus pour permettre leur pousse.